- Our Catalog

- Philosophy

- Philosophers of the 20th century and today

- History of Philosophy (PUF)

- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray

- The philosophical work explained by Luc Ferry

- Ancient thought

- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today

- Historical philosophical texts interpreted by great actors

- History

- Books (in French)

- Social science

- Historical words

- Audiobooks & Literature

- Our Catalog

- Jazz

- Blues

- Rock - Country - Cajun

- French song

- World music

- Africa

- France

- Québec / Canada

- Hawaï

- West Indies

- Caribbean

- Cuba & Afro-cubain

- Mexico

- South America

- Tango

- Brazil

- Tzigane / Gypsy

- Fado / Portugal

- Flamenco / Spain

- Yiddish / Israel

- China

- Tibet / Nepal

- Asia

- Indian Ocean / Madagascar

- Japan

- Indonesia

- Oceania

- India

- Bangladesh

- USSR / Communist songs

- World music / Miscellaneous

- Classical music

- Composers - Movie Soundtracks

- Sounds of nature

- Our Catalog

- Youth

- Philosophy

- News

- How to order ?

- Receive the catalog

- Manifesto

- Dictionnary

- Our Catalog

- Philosophy

- Philosophers of the 20th century and today

- History of Philosophy (PUF)

- Counter-History and Brief Encyclopedia by Michel Onfray

- The philosophical work explained by Luc Ferry

- Ancient thought

- Thinkers of yesterday as seen by the philosophers of today

- Historical philosophical texts interpreted by great actors

- History

- Books (in French)

- Social science

- Historical words

- Audiobooks & Literature

- Our Catalog

- Jazz

- Blues

- Rock - Country - Cajun

- French song

- World music

- Africa

- France

- Québec / Canada

- Hawaï

- West Indies

- Caribbean

- Cuba & Afro-cubain

- Mexico

- South America

- Tango

- Brazil

- Tzigane / Gypsy

- Fado / Portugal

- Flamenco / Spain

- Yiddish / Israel

- China

- Tibet / Nepal

- Asia

- Indian Ocean / Madagascar

- Japan

- Indonesia

- Oceania

- India

- Bangladesh

- USSR / Communist songs

- World music / Miscellaneous

- Classical music

- Composers - Movie Soundtracks

- Sounds of nature

- Our Catalog

- Youth

- Philosophy

- News

- How to order ?

- Receive the catalog

- Manifesto

- Dictionnary

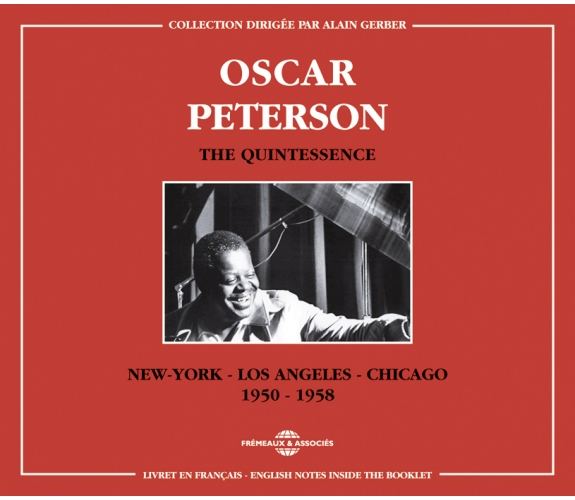

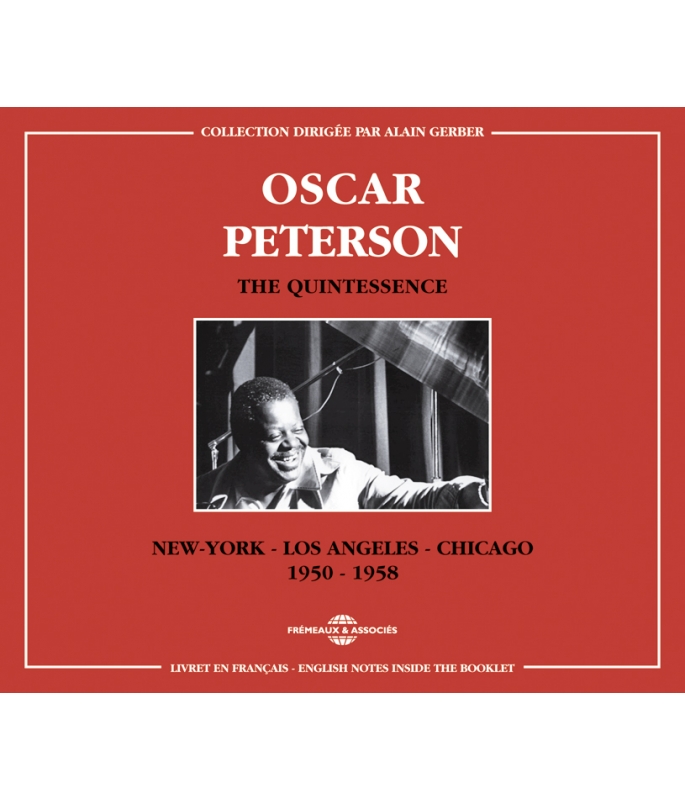

1950 - 1958

OSCAR PETERSON

Ref.: FA280

Artistic Direction : ALAIN GERBER, DANIEL NEVERS, ALAIN TERCINET

Label : Frémeaux & Associés

Total duration of the pack : 2 hours 23 minutes

Nbre. CD : 2

1950 - 1958

1950 - 1958

“Nobody can sit down at the piano and play and think as fast as that. It's impossible; you can't think that far ahead. He's happy just to put his hands on the keyboard, and his fingers start playing.” Count Basie

Frémeaux & Associés’ « Quintessence » products have undergone an analogical and digital restoration process which is recognized throughout the world. Each 2 CD set edition includes liner notes in English as well as a guarantee. This 2 CD set present a selection of the best recordings by Oscar Peterson between 1950 and 1958.

-

PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in

-

1DébutPeterson Oscar00:02:521950

-

2TenderlyPeterson Oscar00:03:441950

-

3Deep PurplePeterson Oscar00:03:121950

-

4Salute To GarnerPeterson Oscar00:02:531950

-

5How High The MoonPeterson Oscar00:03:011951

-

6The Astaire BluesPeterson Oscar00:12:041951

-

7Too Marvelous For WordsPeterson Oscar00:02:511952

-

8Love For SalePeterson Oscar00:02:591952

-

9C Jam BluesPeterson Oscar00:07:241952

-

10Just A Sittin' And A Rockin'Peterson Oscar00:03:481952

-

11Fast DancePeterson Oscar00:02:471952

-

12Autumn In New YorkPeterson Oscar00:04:001953

-

13Air Mail SpecialPeterson Oscar00:07:381953

-

14Midnight SunPeterson Oscar00:06:131954

-

15Over The RainbowPeterson Oscar00:03:321954

-

16Jive At FivePeterson Oscar00:04:141955

-

PisteTitleMain artistAutorDurationRegistered in

-

1Blues For BasiePeterson Oscar00:03:341955

-

2Noreen's NocturnePeterson Oscar00:05:251956

-

3Fifty Second Street ThemePeterson Oscar00:04:141956

-

4Them There EyesPeterson Oscar00:02:391957

-

5BluesologyPeterson Oscar00:09:121957

-

6I'Ve Got The World On A StringPeterson Oscar00:06:321957

-

7IndianaPeterson Oscar00:04:141957

-

8Joy SpringPeterson Oscar00:05:401957

-

9You Go To My HeadPeterson Oscar00:06:281957

-

10Lush LifePeterson Oscar00:03:411957

-

11Sweet Georgia BrownPeterson Oscar00:07:501958

-

12The ChampPeterson Oscar00:05:231958

-

13I Could Have Danced All NightPeterson Oscar00:05:201958

OSCAR PETERSON

OSCAR PETERSON

THE QUINTESSENCE

NEW-YORK - LOS ANGELES - CHICAGO 1950 - 1958

COLLECTION DIRIGÉE PAR ALAIN GERBER

DISCOGRAPHIE / DISCOGRAPHY

CD 1 (1950-1955)

1. DÉBUT (Verve MGV 2046 / mx.374-3) 2’49

2. TENDERLY (Verve MGV 2046 / mx.381-3) 3’41 OSCAR PETERSON (p) & RAY BROWN (b). New York City, mars/March 1950.

3. DEEP PURPLE (Verve MGV 2047 / mx.398-1) 3’07 / OSCAR PETERSON (p) & MAJOR HOLLEY (b). New York City, 8/05/1950.

4. SALUTE TO GARNER (Verve MGV 2048 / mx.458-1) 2’48

5. HOW HIGH THE MOON (Verve MGV 2048) 2’58 / OSCAR PETERSON (p) & RAY BROWN (b). New York City, août/August 1950 & 19/01/1951.

6. THE ASTAIRE BLUES (Clef MGC 116) 12’03 / OSCAR PETERSON QUARTET : Oscar PETERSON (p) ; Barney KESSEL (g) ; Ray BROWN (b) ; Alvin STOLLER (dm). Los Angeles, Dec. 1951.

7. TOO MARVELOUS FOR WORDS (Verve MGV 2012 / mx.709) 2’47 / OSCAR PETERSON TRIO (“The Vocal Styling…”) : Oscar PETERSON (p, vo) ; Ray BROWN (b) ; Barney KESSEL (g). Los Angeles, 26/02/1952.

8. LOVE FOR SALE (Clef MGC 161) 2’56 / BILLIE HOLIDAY (chant/vocal), acc. par/by Oscar PETERSON (p). Los Angeles,mai/May 1952.

9. C JAM BLUES (Verve MGV 8368) 7’10 / OSCAR PETERSON TRIO (Concert “Jazz at the Philarmonic”) : Oscar PETERSON (p) ; Barney KESSEL (g) ; Ray BROWN (b). New York City (Carnegie Hall), 13/09/1952.

10. JUST A-SITTIN’ AND A-ROCKIN’ (Clef MGC 606) 3’40 / OSCAR PETERSON TRIO (“Plays Ellington”) : Oscar PETERSON (p) ; Barney KESSEL (g) ; Ray BROWN (b). Los Angeles, début/early Dec. 1952.

11. FAST DANCE (Ad Lib)(“The Special Magic of F.A.”) (Clef MGC 1002) 2’43 / FRED ASTAIRE (tap dance), acc. par/by : Oscar PETERSON (p) ; Barney KESSEL (g) ; Ray BROWN (b) ; Alvin STOLLER (dm). Los Angeles, Dec. 1952.

12. AUTUMN IN NEW YORK (Clef MGC 145 / mx.1234) 3’57 / OSCAR PETERSON TRIO (“The Vocal Styling…”) : Oscar PETERON (p, vo) ; Barney KESSEL (g) ; Ray BROWN (b). Los Angeles, 21/05/1953.

13. AIR MAIL SPECIAL (Clef MGC 111 / mx.1292-3) 7’33

14. MIDNIGHT SUN (Clef MGC 744 / mx.1951-1) 6’09 / LIONEL HAMPTON QUARTET : Lionel HAMPTON (vibes) ; Oscar PETERSON (p) ; Ray BROWN (b) ; Bernard “Buddy” RICH (dm). New York City, 2/09/1953 & 13/09/1954.

15. OVER THE RAINBOW (Clef MGC 649) 3’30 / OSCAR PETERSON TRIO (“Plays Harold Arlen”) : Oscar PETERSON (p) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b). New York City, Nov. 1954.

16. JIVE AT FIVE (Verve MGV 8092) 4’10 / OSCAR PETERSON QUARTET (“Plays Count Basie”) : Oscar PETERSON (p) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b) ; Buddy RICH (dm). Los Angeles, 27/12/1955.

CD 2 (1955-1958)

1. BLUES FOR BASIE (Verve MGV 8092) 3’30 / OSCAR PETERSON QUARTET (“Plays Count Basie”) : Oscar PETERSON (p) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b) ; Buddy RICH (dm). Los Angeles, 27/12/1955.

2. NOREEN’S NOCTURNE (Verve MGV 8024) 5’14

3. FIFTY-SECOND STREET THEME (Verve MGV 8024) 4’00 / OSCAR PETERSON QUARTET (Stratford Concert) : Formation comme pour 1 / Personnel as for 1. Stratford, Ontario (Canada), 8/08/1956.

4. THEM THERE EYES (Verve MGV 8259 / mx.20690) 2’35 / ANITA O’DAY (chant/vocal) (“Anita Sings the Most”), acc. par/by : Oscar PETERSON (p) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b) ; Jo JONES (dm). Los Angeles, 31/01/1957.

5. BLUESOLOGY (Verve MGV 8269) 9’05

6. I’VE GOT THE WORLD ON A STRING (Verve MGV 8268) 6’35

7. INDIANA (Verve MGV 8269) 3’55

8. JOY SPRING (Verve MGV 8269) 5’26 / OSCAR PETERSON TRIO (“At The Concertgebouw” – sic) : Oscar PETERSON (p) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b). Chicago (Civic Opera House), 29/09/1957 (5&6). Los Angeles (Shrine Auditorium), 09/10/1957 (7&8).

9. YOU GO TO MY HEAD (Verve MGV 8322 / mx.21726-4) 6’23 / LOUIS ARMSTRONG & OSCAR PETERSON QUARTET : Louis ARMSTRONG (tp,vo) ; Oscar PETERSON (p) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b) ; Louie BELLSON (dm). Chicago, 14/10/1957.

10. LUSH LIFE (Verve MGV 4009-2 / mx.2176-11) 3’37 / ELLA FITZGERALD (chant/vocal) (“Sings the Duke Ellington Song Book”), acc. par/by Oscar PETERSON (p). Los Angeles, 17/10/1957.

11. SWEET GEORGIA BROWN (Verve MGV 8287) 7’45

12. THE CHAMP (Verve MGV 8287) 5’16 / OSCAR PETERSON TRIO (“On The Town”) : Oscar PETERSON (p) ; Herb ELLIS (g) ; Ray BROWN (b). “Town Tavern”, Toronto (Canada), 5/07/1958.

13. I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT (Verve MGV 2119 / mx.22543) 5’27 / OSCAR PETERSON TRIO (“My Fair Lady”) : Oscar PETERSON (p) ; Ray BROWN (b) ; Gene GAMMAGE (dm). New York City, 18/11/1958.

“Personne ne peut s’asseoir au piano et jouer et penser aussi vite que ça. C’est impossible, on ne peut pas penser aussi loin à l’avance. Et lui, il se contente de poser ses mains sur le clavier, et ses doigts se mettent à jouer.”

Count Basie

Plaidoyer pour un géant

À Pierre Bouteiller

Si l’on souhaite plonger tout de suite en eau profonde, on peut commencer l’écoute ce recueil par Noreen’s Nocturne, la deuxième pièce du second CD. Le 8 août 1956, trois hommes en tenue de soirée s’avancent sur la scène du festival shakespearien de Stratford, en Ontario. Leur chef est le pianiste montréalais Oscar Emmanuel Peterson ; il fêtera le 15 du mois son trente-deuxième anniversaire ; pianiste professionnel depuis une quinzaine d’années, il a déjà signé un nombre d’enregistrements considérable, sans compter ceux où on a pu l’entendre1 aux côtés de sommités telles que Billie Holiday, Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Ben Webster, Roy Eldridge, Johnny Hodges, Benny Carter, Count Basie, Lionel Hampton, Gene Krupa, Buddy Rich, Harry Edison, Buddy DeFranco et Fred Astaire (très bientôt s’ajouteront à ce tableau de chasse Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Anita O’Day et le violoniste Stuff Smith). Partenaire d’Oscar à la contrebasse2, interlocuteur privilégié du maître et, en tout sens du terme, pilier de sa formation : Raymond Matthews “Ray” Brown, né en 1926. À la guitare, enfin, Mitchell Herbert “Herb” Ellis, le plus âgé des trois (il a vu le jour en 1921), occupe ce poste depuis que Barney Kessel a préféré retourner à une vie sédentaire dans les studios californiens3. Qu’a-t-il de si extraordinaire, ce concert que j’évoque avant tous les autres ? Pour commencer, il a galvanisé son public, une réaction autrement plus difficile à déclencher en ces temps lointains qu’aujourd’hui. Ensuite, il a poussé les critiques à ne pas économiser leurs éloges. Enfin, et c’est le plus important, il devait être considéré par ceux-là mêmes qui en avaient été les héros comme le couronnement de leurs efforts, en attendant de faire mieux s’ils en étaient jamais capables4. Depuis maintenant un bon demi-siècle, les connaisseurs voient dans At the Stratford Shakespearian Festival l’une des œuvres majeures qui ont jalonné l’histoire des trios de jazz dirigés par des pianistes. “En toute honnêteté, écrivit Oscar au verso de la pochette, je crois que cet enregistrement est le meilleur que nous ayons réalisé à ce jour.” De son côté, Herb Ellis déclarera plus tard que sa principale vertu était d’offrir l’image la plus fidèle possible des capacités réelles de ce groupe, aussi adulé en ce temps-là - il faut le rappeler - que le sera celui de Bill Evans dans les années 70.

Tout avait joué en faveur de Peterson et de ses camarades, à commencer par la disponibilité, par l’intelligence, bref : par le talent d’une audience qui, précisa le pianiste, non seulement apprécia la performance, mais avait contribué à sa réussite. Il n’ajouta pas, mais on peut combler cette lacune, que, pour le reste, ce soir-là comme tous les autres soirs, rien n’avait été laissé au hasard par les protagonistes de l’événement. On oublie cette horlogerie scrupuleuse, tant ce jazz-là swingue et paraît couler de source, mais la musique du trio était écrite comme un roman à suspense. Avec ses apparences trompeuses, ses fausses pistes, ses détours compliqués, ses croisements d’intrigues, ses rebondissements, sa logique aussi déroutante qu’inéluctable. Pour l’essentiel, Oscar, tel un arrangeur de big band, la programmait avec soin, n’abandonnant à personne la responsabilité d’établir pour chaque pièce, dans le détail, une stratégie et une tactique singulières. Dans l’interprétation quelque peu ébouriffante du Fifty-second Street Theme (CD 2, plage 3) de Thelonious Monk, par exemple, le plan de bataille était de toute évidence le suivant : chaque intervenant devait entamer sa réplique en prolongeant la dernière phrase jouée par le musicien qui l’avait précédé. Une fois ces schémas définis, la difficulté pour les interprètes, le leader compris, consistait à faire éclore leur spontanéité dans ce cadre non pas étroit, mais rigoureux. En somme, ayant dessiné le labyrinthe pour lui-même et pour ses assesseurs, Peterson exigeait ensuite qu’ils y manœuvrent tous trois en gardant une entière liberté d’esprit et l’aptitude à faire preuve de fantaisie et d’inventivité dans leurs évolutions. “Nous ne voulions pas perdre la spontanéité de l’improvisation, expliquera-t-il un jour, parce que sans elle, il n’y a pas de jazz.” Certes, mais, en l’occurrence, quel cahier des charges ! C’était pourtant celui qu’ils s’appliquaient à remplir, concert après concert, disque après disque. L’affaire de Stratford, de l’aveu même des intéressés, fut exceptionnelle. Pour autant - c’est la raison qui fait que je m’y arrête -, elle est révélatrice de ce qui fut une routine. Mais attention : une routine follement exigeante. Une routine en forme de gageure permanente. Ce pari très risqué aurait dû faire échapper le Canadien à l’accusation de se comporter en mécanique bien huilée et d’adopter les trois quarts du temps le principe de la roue libre, en se reposant sur ce dont les amateurs de l’époque se méfiaient le plus, dans notre pays surtout : une technique exorbitante. Il n’en fut rien. Bien des amateurs, bien des critiques lui intentèrent un procès, périodiquement rouvert, en verbiage, usage et recel de poudre aux yeux et le plus cruel pour cet homme qui, sans être un créateur de monde comme Hines, Monk, Evans, Taylor ou Solal, ne s’est proposé que des buts vertigineux et s’est toujours ingénié à se compliquer la tâche5, sa vie durant un procès en facilité.

Même lorsqu’il ne se hissait pas au niveau atteint dans des albums tels que At the Stratford Shakespearian Festival6, At the Concertgebouw7, The Modern Jazz Quartet and the Oscar Peterson at the Opera House8 ou On the Town9, pour lui, parce qu’il en avait la farouche volonté et les formidables moyens, l’extraordinaire fut - et demeura jusqu’à sa mort (alors qu’il souffrait d’hémiplégie et ne pouvait presque plus utiliser sa miraculeuse main gauche10) - quelque chose de relativement quotidien. On aura compris pourquoi Art Tatum, son ami et son maître (ou plutôt l’un de ses maîtres avec Teddy Wilson, Nat King Cole et Hank Jones), lui avait dit un jour : “Après moi, tu es le meilleur”. En vérité, Peterson aura eu un peu le même rapport à la technique que Martial Solal. D’abord, il faut souligner l’humilité dont il témoignait lorsqu’il était question de sa maîtrise instrumentale. Il était le genre d’homme à confier sans ambages : “Beaucoup de choses me viennent en tête que je suis incapable de réaliser concrètement.” Ensuite, il pensait que les aptitudes physiques ne sont là que pour servir les idées et permettre à l’auditeur de recevoir ces dernières sous la forme la plus proche possible de celle que leur concepteur avait en tête. Il s’agit, disait-il encore, “de les rendre écoutables”. Si vos idées sont originales, complexes, exigeantes, il va de soi que vous ne sauriez vous contenter d’une technique rudimentaire. Ceci posé, n’en déplaise à quelques propagateurs d’idées reçues, Oscar Peterson n’a jamais été un pianiste démonstratif que lorsqu’il avait pris la décision de déployer cet aspect de son art, sachant qu’une frange importante du public attendait, et même exigeait de lui, comme de Roy Eldridge ou de Buddy Rich, ces feux d’artifice. Au bout du compte, taxer d’inconsistance un pareil musicien revient à faire preuve soi-même d’une bonne dose de frivolité. S’il n’y avait eu aucune profondeur, nulle trace de musicalité dans son jeu, comment Dizzy Gillespie et Stan Getz, entre beaucoup autres, auraient-ils pu l’apprécier à ce point ? Un mot, justement, à propos de ses relations avec ses interlocuteurs de rencontre (comme, ici, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Anita O’Day, Fred Astaire, Louis Armstrong et Lionel Hampton). Gillespie et Count Basie en ont témoigné dans leurs mémoires respectifs et qui le nierait ? : Oscar a toujours été un compétiteur redoutable. C’est une façon d’exprimer la chose. On pourrait tout aussi bien souligner qu’il obligeait ceux qui l’affrontaient à ne pas se recroqueviller sur leur acquis, à ne pas s’accrocher à leurs vieilles ficelles, si possible à se surpasser. À reprendre la “seigneurie d’eux-mêmes”. Dizzy raconte qu’il s’octroyait une bonne sieste chaque fois qu’il devait rencontrer le Canadien devant des micros, sachant qu’il resterait un témoignage de leur confrontation11.

Peterson EST un virtuose, la cause est entendue. Mais il n’est pas que cela et ce n’est pas à cette réputation qu’il aspire en priorité. Comme tout artiste, il cherche à découvrir sa propre vérité. L’important n’est pas de pouvoir faire sonner les 88 touches du piano : l’important, c’est de s’acharner à dénicher une note, une seule, une toute petite, une fugace, une mortelle qui, par miracle, ne se trouverait pas sur le clavier, mais, égarée comme une luciole solitaire, quelque part tout au fond de soi-même. Tatum, un jour, lui avait raconté cette anecdote en forme de parabole. Il était une fois, à La Nouvelle Orléans, un vieux pianiste qui ne savait jouer qu’une chose : un chorus sur le blues. Douze mesures, et rien de plus. Si vous lui en demandiez davantage, il reprenait sans se troubler ces douze mesures, sans y changer un quart de soupir. Mais voilà, laissait tomber Tatum, “j’aurais donné n’importe quoi pour être capable de jouer ce chorus comme il le faisait.” Tout le monde a quelque chose à dire : le problème est de dire cette chose-là sans la trahir ni la dénaturer si peu que ce soit. Le problème, c’est qu’on se contente le plus souvent de parler la parlure du voisin. Chacun est un dieu sur la terre, mais la plupart des gens ont égaré leur auréole de propos délibéré. Oscar, lui, qui aime ce qui brille, comme souvent les anciens pauvres, y est attaché autant qu’à sa gourmette et à ses chevalières. Grâce à Norman Granz, qui l’avait découvert presque par hasard à Montréal, alors qu’il se produisait à l’Alberta Lounge, le pianiste fut souvent associé, à partir de 1952, à sa vivante antithèse : Count Basie12, champion de l’économie jusqu’à l’avarice et de la concision jusqu’à l’abstention (mais avec quelle grâce !). Dans son livre de souvenirs intitulé Good Morning Blues13, le petit père Basie parle de “ce monstre incroyable qui répond au nom d’Oscar Peterson”. Et il évoque la situation suivante : “Je suis là, assis dans les coulisses, à le regarder et à l’écouter... Personne ne peut s’asseoir au piano et jouer et penser aussi vite que ça. C’est impossible, on ne peut pas penser aussi loin à l’avance. Et lui, il se contente de poser ses mains sur le clavier, et ses doigts se mettent à jouer. Il ne regarde même pas le piano. Il tend les mains, c’est tout ! Et moi je suis là, à le regarder. Et lui là-bas, il sourit, parce que ses doigts viennent de jouer quelque chose qui lui plaît. Et moi je suis là, dans les coulisses, à l’attendre avec une batte de baseball... Et quand le concert est terminé, ou la tournée ou n’importe quoi d’autre, je suis vraiment soulagé, parce que je ne dois plus me réveiller chaque matin avec devant moi une journée gâchée d’avance à l’idée que je vais devoir l’affronter là-bas le soir.”

Alain GERBER

© 2009 Frémeaux & Associés - Groupe Frémeaux Colombini

01 Notamment, mais pas uniquement, dans le cadre du Jazz At The Philharmonic de Norman Granz.

02 Sur une base régulière depuis plus de six ans déjà. Il le restera une décennie de plus.

03 Kessel avait été l’un des membres fondateurs du Peterson Trio, en compagnie duquel il avait enregistré pour la première fois au mois de novembre 1951, se succédant à lui-même en février de l’année suivante (cf. ici Astaire Blues), après un bref intermède au cours duquel on vit dans le sillage d’Oscar un ancien comparse de Nat King Cole : Irving Ashby. Ellis fera son entrée dans la discographie petersonienne le 10 décembre 1953. Son séjour au sein du groupe prendra fin après la réalisation de l’album On The Town (cf. CD 2, plages 11 et 12). Mais il retrouvera le pianiste en 1969, pour l’enregistrement du disque MPS “Hello Herbie” et figurera dans plusieurs de ses productions ultérieures, comme les quatre CD du catalogue Telarc gravés en mars 1990 au Blue Note de New York.

04 Beaucoup considèrent que ce but inaccessible avait été atteint d’ores et déjà par le trio, lors d’une de ses prestations enregistrées, au Zardi’s de Hollywood, dès le 8 novembre 1955. Hélas, comme bien d’autres, les bandes s’étaient égarées. Jusqu’au jour où elles refirent surface puis, quelques années plus tard, donnèrent lieu à une édition laser en bonne et due forme, sous étiquette Pablo : The Oscar Peterson Trio at Zardi’s. Signalons au passage que les termes de la législation en vigueur nous interdisent d’exploiter ce matériel.

05 Par exemple en assimilant certaines des trouvailles harmoniques de Bill Evans, alors qu’il caracolait en tête des référendums et aurait pu se reposer sur ses lauriers.

06 Cf. CD 2, plages 2 et 3.

07 Cf. CD 2, plages 5 et 6.

08 Cf. CD 2, plages 7 et 8.

09 Cf. CD 2, plages 11 et 12.

10 Depuis une attaque coronarienne, en mai 1993.

11 En décembre 1974, Norman Granz leur ferait enregistrer pour sa compagnie Pablo tout un recueil de duos : Oscar Peterson & Dizzy Gillespie.

12 Cf., dans cette collection, le volume Count Basie 2. New York - Chicago - Hollywood 1942-1952 (FA 241).

13 Une traduction française de Jacques B. Hess et Jean-François Kresser fut publiée en 1988 aux éditions Filipacchi.

OSCAR PETERSON

À PROPOS DE LA PRÉSENTE SÉLECTION

Le dimanche 18 septembre 1949, aux premières heures de la matinée – le concert avait débuté la veille à minuit - , Roy Eldridge, Charlie Parker, Lester Young, Flip Phillips, Ella Fitzgerald et quelques autres membres de la troupe du Jazz at the Philharmonic étaient retournés en coulisses, après avoir servi au public l’un de ces Flying Home torrides dont il était friand. Norman Granz annonça alors une surprise : “un géant du piano venu du Canada” qui - comme par hasard il se trouvait dans la salle - voulait bien donner impromptu un échantillon de son talent ; le bassiste Ray Brown l’accompagnerait pour l’occasion. L’assistance réagit avec une modération louable lorsque l’on connaît les débordements dont elle était coutumière. Apparut sur scène un personnage à la stature à tout le moins impressionnante : 1,90 m pour une bonne centaine de kilos. À l’issue de Carnegie Blues, sa troisième et dernière interprétation, la salle fit à Oscar Peterson une ovation d’autant plus généreuse qu’aucun des spectateurs présents, en bon new-yorkais, n’aurait pu imaginer que le jazz existât dans une contrée située à quelque six cent kilomètres de la Grosse Pomme. Faut-il préciser que ce mini-concert n’avait rien de spontané ? Le pianiste étant dépourvu de tout permis de travail, il fallait bien trouver une astuce pour contourner la loi… La première rencontre entre Norman Granz et Oscar Peterson donna lieu à quelques très belles histoires. La plus célèbre voudrait que l’impresario, entendant à la radio un pianiste à bord du taxi qui l’emmenait à l’aéroport de Montréal, ait fait faire demi-tour à la voiture pour foncer vers le lieu de la transmission ; à savoir l’Alberta Lounge où Peterson se produisait régulièrement en trio. Il est tout de même difficile de croire que, en 1949 alors que les tournées du J. A. T. P. passaient par le Canada, Norman Granz n’ait jamais entendu parler d’Oscar Peterson. Même s’il ne savait pas grand-chose de l’activité jazzistique locale. Une telle ignorance parait encore un peu plus surprenante si l’on tient compte du fait que Jimmie Lunceford avait voulu l’engager, que Coleman Hawkins, alors membre du J.A.T.P., vantait ses mérites depuis 1945 et que Dizzy Gillespie s’employait à faire de même depuis une date récente ; sans compter les articles à la gloire du pianiste canadien parus dans Liberty, Down Beat et Metronome…

En 1949, Oscar Peterson a vingt-quatre ans et dix-huit ans de piano derrière lui. Son père, un marin originaire de Ste Croix - l’une des Iles Vierges - devenu employé à la Canadian Pacific Railway, lui en avait enseigné les rudiments. Prirent le relais quelques professeurs qui dispensèrent des leçons orientées sans équivoque vers la musique dite “classique” à un élève aussi doué que passionné. Au bout d’un certain temps, il finit malgré tout par ruer dans les brancards : “Je m’étais aperçu qu’il y avait certaines choses que j’avais envie de jouer différemment, ce qui n’était pas la meilleure façon de devenir un bon pianiste classique ! Frustré, je prenais des compositions appartenant au domaine de la grande musique et j’essayais d’en faire du jazz, mais ça n’a pas marché parce que ça ne pouvait pas marcher ; pas plus pour moi que pour quelqu’un d’autre, pas plus hier qu’aujourd’hui. En faisant cela, j’ai découvert que j’étais un musicien et pas seulement un interprète.” (1) Ce que comprendra très bien son ultime professeur, un pianiste d’origine hongroise, Paul de Marky dont Peterson dira qu’il fut “la personne qui eut le plus d’influence sur mon style de piano”. Ayant remporté un prix - il n’a encore que quatorze ans - au “Ken Soble Amateur Hour”, Oscar se produit sur les ondes au cours de l’émission “Fifteen Minutes Piano Rambling”. Il joue dans un orchestre d’étudiants, le Montreal High School Victory Serenaders dirigé par le frère de Maynard Ferguson qui figurait dans la section de trompette et avec lequel il noua de solides liens d’amitié. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu’au jour où son père lui tend un disque en lui demandant ce qu’il pense du pianiste. Oscar l’écoute et éclate de rire, pensant à une farce : il n’y a pas un mais deux pianistes (dans des circonstances analogues, Stéphane Grappelli eût la même réaction). La galette de cire donnait à entendre Tiger Rag interprété par Art Tatum. Seul. En larmes, Oscar envisagea d’abandonner le piano à tout jamais. Un ami ayant réussi à l’en dissuader, il prit du coup une résolution : “Je décidai fermement de devenir le meilleur pianiste de jazz qui soit, quels que soient les obstacles.” (2) Il s’y employa de toutes ses forces. En 1942, âgé de 17 ans, Oscar est engagé dans la grande formation de Johnny Holmes dont il est le seul instrumentiste de couleur. À la vérité, il ignorait à peu près tout de ce qu’on était en droit d’attendre d’un pianiste d’orchestre. Son employeur le lui enseignera en lui recommandant d’écouter le travail effectué par Joe Bushkin dans la formation de Tommy Dorsey. “J’abusais du boogie woogie et étais complètement perdu sur les morceaux lents. Holmes fut l’artisan du changement qui survint en m’aidant à me bâtir une technique. Il fut à l’origine du style que l’on entend dans mes disques d’alors.” (3) S’y révélait un pianiste impressionnant à la technique irréprochable, dont les maîtres étaient Teddy Wilson, Nat King Cole et, bien sûr Art Tatum ; tout en conservant un penchant certain pour le boogie. Depuis 1945, Oscar Peterson enregistre en trio pour le compte de la succursale canadienne de RCA-Victor. Vingt-huit faces figuraient à son actif lorsqu’il monta sur la scène de Carnegie Hall. Quatre autres viendront s’y ajouter après le concert car Oscar est retourné au Canada. Norman Granz : “Voilà, nous avons réussi, cependant ne nous énervons pas, faisons les choses comme elles doivent être faites. En premier lieu je veux que nous déterminions quelle direction tu veux prendre. Asseyons-nous et parlons raisonnablement de tout ce qui, à mon avis, doit être envisagé. Nous avons le temps, c’est fait, tu as attiré l’attention.” (4) Oscar enregistre maintenant pour Clef, le label de Norman Granz, tout d’abord en duo avec Ray Brown qui l’avait assisté lors de son apparition “impromptue” au sein du Jazz at the Philharmonic. “Ray et moi-même sommes frères dans le sens que, comme tous les frères, nous ne tombons pas toujours d’accord. Mais quand nous le sommes, nous le sommes vraiment. Ce qui domine est le respect mutuel. Lorsque nous jouons ensemble, chacun essaye de mettre l’autre en valeur.” (5)

Deux compositions de Peterson, Début prise sur un tempo rapide, Salute to Garner qui lui donne l’occasion d’adresser un clin d’œil à son dédicataire, une ballade, Tenderly, autant d’aperçus sur la compréhension mutuelle dans l’approche de la musique existant entre les deux partenaires. Au cours du premier morceau, Oscar Peterson utilise une technique de “block chords” qui n’est pas sans évoquer le jeu de George Shearing, venu il y a peu s’établir définitivement aux Etats-Unis où il rencontrait un grand succès à la tête de son quintette. Une influence qu’Oscar, bien qu’il rende toujours à César ce qui est à César, ne citera pas dans son autobiographie. À ce propos, Leonard Feather ne se priva de faire remarquer que le procédé était couramment utilisé par nombre de pianistes aux alentours des années 50. Son partenaire d’élection, Ray Brown, n’étant plus disponible pour un temps - il sillonnait le pays avec Ella Fitzgerald - , Oscar choisit comme remplaçant Major Holley qui, à l’époque, ne marchait pas encore sur les brisées de Slam Stewart le “bassiste fredonnant”. Sur Deep Purple au cours duquel le pianiste exécute à nouveau mais, sur tempo lent cette fois, une remarquable partie en “block chords”, Major Holley fait montre d’une belle solidité de tempo et d’une amplitude de sonorité assez remarquable mais, malgré tout, il manque un petit quelque chose ; un peu de cette grâce, de cette entente à demi-notes qui font le charme, par exemple, de How High the Moon. Peterson y utilise une nouvelle fois la technique des accords parallèles joués à deux mains. Il le fait sobrement, sans nervosité, refusant de tomber dans les artifices de la surenchère facile, alors que nombre de ses contempteurs lui attribuaient et continueront à lui attribuer ce penchant : en 1962, une revue spécialisée hexagonale publia un article de cinq pages s’employant à démontrer que, la plupart du temps, Peterson n’était qu’un bluffeur jetant de la poudre aux yeux d’un public ravi mais naïf… Leonard Feather : “Peterson a trop souvent été fustigé pour être un trop bon technicien du piano, ce qui, bien entendu, relève du non-sens. Ce genre d’attitude marque un retour à l’approche primitive de la critique pour laquelle sincérité rimait avec absence de culture musicale. La technique de Peterson, aussi munificente qu’elle puisse être, ne submerge jamais le contenu mélodique, toujours plaisant, de son jeu. Pas plus que ce n’était le cas pour son idole, Art Tatum.” (6) Cette totale maîtrise de l’instrument que d’aucuns attribuaient à Peterson, selon l’intéressé lui-même, n’était en fait qu’apparente car parfaitement irréaliste : “S’il avait été possible de véritablement dominer le piano, cela aurait été fait depuis longtemps. Mais ce ne peut être réalisé. En jouant du piano, vous vous placez dans la situation des lévriers qui essayent de rattraper un lapin mécanique. Le lapin et le piano gagnent toujours.” (7) Néanmoins, du point de vue d’Oscar, cette course à l’échalote n’était pas inutile car elle lui était imposée par le mode d’expression qu’il avait choisi : “Les hésitations et les phrases de cinq notes, ce n’est pas ma tasse de thé. Je deviens nerveux en les écoutant. Je suis un partisan des longues phrases mais qui doivent avoir une signification.” (8) Un aller et retour permanent s’établit alors entre la technique et la pensée. Don Gold : “L’instrument nourrit son inspiration, l’étendue de ses possibilités l’interpelle. Il choisit de ne pas restreindre ou simplifier ses possibilités”. Une quête qui correspondait aussi à sa conception du jazz en général : “Il va sans dire que la connaissance de son métier est essentielle à la créativité et aussi à la réussite d’un bon concert. Combien de concerts vraiment mauvais avez-vous entendu dans le domaine de la musique classique ? Nous devons adopter les mêmes standards.” (9) Au cours des années 50, le style de Peterson variera peu. À l’héritage des pianistes de la période “classique” du jazz, ceux qui l’influencèrent à ses débuts – Teddy Wilson, Art Tatum, Nat King Cole -, viendra s’incorporer en douceur un enrichissement harmonique venu du be bop. Tout au long de sa carrière, Peterson réussira le prodige de phagocyter à sa convenance les apports de pianistes comme Monk ou Bill Evans sans que cela ne vienne bouleverser son discours. En définissant son style comme “encyclopédique”, Richard Palmer donne la qualification la plus exacte qui soit de l’art de Peterson : le reflet d’une bonne partie de l’histoire du jazz vue au travers de son tempérament.

Être de nationalité canadienne ne pouvait manquer d’occasionner à Oscar Peterson quelques problèmes avec l’administration des Etats-Unis ; malgré sa réputation. “New York – Les difficultés concernant son permis de travail ayant été presque aplanies, Oscar Peterson est de retour aux Etats-Unis. Le pianiste canadien disposant d’un visa temporaire est maintenant au Birdland et débute la semaine prochaine au Lindsay’s Sky, un bar de Cleveland. Il est également prévu que Peterson participe au nouveau JATP qui doit prendre la route le 14 septembre.” (Down Beat, 24 août 1951) La cause est entendue, le pianiste appartient dorénavant officiellement à la troupe cornaquée par Norman Granz. Le tenant en très haute estime, ce dernier va le faire participer à l’enregistrement de “The Astaire Story” ; une réalisation grandiose comme il les aime : un coffret luxueux abritant un livret illustré de croquis réalisés par David Stone Martin et de photos prises par Gjon Mili, le réalisateur de “Jammin’ the Blues”, et trois disques 30 cm reproduisant trente-quatre standards chantés et quatre morceaux comprenant une partie de claquettes. Fast Dance est l’un d’entre eux. Soutenu par un quartette, Astaire y improvise deux séquences dansées d’autant plus remarquables que, malgré l’ajout d’une portion de faux plancher, le cadre d’un studio d’enregistrement n’était pas le lieu idéal pour ce genre d’exercice. À la fin de la séance, Fred Astaire offrit à chacun des musiciens un bracelet d’identité en or qu’il avait autographié. Oscar le mit et le garda, ce qui toucha beaucoup Astaire lorsqu’il s’en rendit compte à l’occasion d’un passage du pianiste à la télévision. Dix mois avant la réalisation de “The Astaire Story”, le même quartette avait rendu hommage au danseur de génie par le biais d’un blues de douze minutes exsudant d’une joie de jouer ensemble peu commune. Cependant le batteur Alvin Stoller, futur accompagnateur régulier de Frank Sinatra, ne devait connaître que le seul statut d’invité. Aussi bien les intéressés eux-mêmes que Norman Granz ou les patrons de cabarets, tous jugeaient que la formule du duo piano/basse avait fait son temps. Il s’agissait de franchir une nouvelle étape. Peterson avait dirigé à Montréal un trio avec batteur, pourquoi ne pas reprendre la formule ? L’engagement de Charlie Smith, l’un des meilleurs spécialistes des balais, fera long feu. À vrai dire, Oscar préférait s’adjoindre un guitariste plutôt qu’un percussionniste malgré les difficultés inhérentes à la formule : “Dans un trio qui compte une guitare, il faut garder à l’esprit le fait que l’on joue en fonction d’agrégats harmoniques – il pourrait arriver que l’on empiète ou que l’on contredise les enchaînements utilisés par le guitariste pour vous accompagner.” (10) Il y avait une explication au choix de cette instrumentation : “À l’origine du trio, se trouve le fait que je voulais écrire quelques passages avec des lignes mélodiques en opposition plus développées que ce qu’on pouvait faire avec une basse seule. J’ai utilisé Barney Kessel pour ses évidentes qualités d’instrumentiste. La musique était écrite d’une façon très précise bien que nous ne voulions pas perdre la spontanéité dans l’improvisation. Sans elle, il n’y a pas de jazz. J’ai conservé la haute main sur ce que nous faisions et n’ai laissé personne d’autre écrire pour le groupe. Je ne voulais pas que l’on change quoi que ce soit à ce que nous faisions.” (11)

Après un court passage dans le trio, Irving Ashby, ex-partenaire de Nat King Cole, céda la place à Barney Kessel. Animé d’un enthousiasme et d’une rage de jouer que n’oublia jamais Oscar Peterson, le guitariste fit vivre un véritable calvaire au pianiste le premier soir. À la fin de la prestation, il s’exclamera : “Oscar, c’est encore meilleur que de faire l’amour !”. De la provocation à la complicité, il n’y a qu’un pas, témoins les échanges du C Jam Blues, interprété à Carnegie Hall devant une salle chauffée à blanc. Une communion qui ne se réalisait pas seulement dans la fièvre, Barney Kessel se montrant tout aussi inventif au cours de Too Marvelous for Words et d’Autumn in New York, l’un et l’autre chantés par… Oscar Peterson ; Nat King Cole ne l’avait pas influencé sur le seul plan pianistique. Avec une diction et une mise en place irréprochables, le pianiste détaille les couplets signés Johnny Mercer et Vernon Duke. Une anecdote voudrait que, après l’avoir entendu un soir, King Cole ait dit à Peterson que, s’il ne chantait plus, lui ne jouerait plus de piano…Bien des années plus tard, après la disparition de celui qui fut l’un de ses inspirateurs, Oscar grava en tant que vocaliste un album tout entier. Il l’intitula “With Respect to Nat”. Barney Kessel fut partie prenante dans l’une des entreprises du trio, la réalisation de “Song Books” qui, dans un même album, réunissaient une sélection de thèmes signés d’un seul compositeur. Peterson : “Mon but a été de donner un traitement jazzistique à ces morceaux. Je l’ai fait avec un maximum de fidélité aux mélodies originales mais je ne crois pas avoir pêché par excès dans cette voie.” (12). Après Richard Rodgers, ce fut au tour de Duke Ellington ; l’occasion pour les trois complices de servir une version de Just A-Sittin’ and A-Rockin’ pleine de swing au cours de laquelle on entend Oscar chantonner. Interrogé à ce sujet, il s’en expliqua, indiquant qu’il s’agissait de la réaction du trompettiste frustré qu’il était : il avait dû abandonner tout jeune cet instrument pour des raisons liées à des problèmes pulmonaires.

La suite des “Song Books” fut enregistrée par un trio dans lequel Herb Ellis, au bout d’un an, avait remplacé Kessel dont la détestation des voyages avait eu raison du bonheur qu’il éprouvait à jouer en compagnie de Ray Brown et d’Oscar Peterson. L’arrivée du nouveau guitariste donna l’occasion à certains d’adresser de vifs reproches à Peterson pour n’avoir pas engagé un musicien afro-américain. Oscar, qui avait autant souffert de la ségrégation que les autres, rétorqua qu’Herb Ellis était le partenaire qui lui convenait et que répondre au racisme par un autre racisme était idiot. Quant au concept de la pureté raciale du jazz prôné par Leroi Jones, il le considérait comme l’invention de quelqu’un qui ne connaissait rien aux fondements même de la musique. Herb Ellis pût constater que, du temps de son prédécesseur, avaient été mis au point sur presque chaque morceau des unissons et des interludes venant s’ajouter aux exposés et aux codas. Il lui incombait maintenant de relever le gant. Il le fera durant six ans. Pour un “Song Book” consacré à Harold Arlen, le nouveau trio teinte Over the Rainbow d’un romantisme parfaitement en accord avec l’esprit de cette mélodie que chantait Judy Garland dans “Le Magicien d’Oz”. Pour saluer Count Basie, les trois hommes s’adjoignent un renfort de choix en la personne de Buddy Rich à la batterie. Passant sur ses foucades, son caractère impossible et leurs fréquents désaccords musicaux, Peterson considérait comme un génie celui qui, sur Jive at Five, sût faire preuve de cette infinie délicatesse que lui déniaient ses nombreux contempteurs. D’une sobriété digne de son dédicataire, Blues for Basie, signé Peterson, donne l’occasion à Ray Brown de prouver qu’il ne parlait jamais pour ne rien dire. “En général, je crois que nous donnons le meilleur de nous-même en public” affirmait Oscar Peterson. Une assertion que vient conforter deux albums remarquables, “At the Stratford Shakespearean Festival” gravé dans l’Ontario et non en Angleterre comme on aurait pu le croire et “At the Concertgebouw” enregistré… au Civic Opera House de Chicago et non à Amsterdam. “Pour ma part je ne me suis jamais senti plus détendu, plus à l’aise durant une séance d’enregistrement que cette fois-là et je me rend compte que cela transparaît dans mon jeu. J’espère qu’en écoutant cet album, les auditeurs seront du même avis” écrivait Oscar Peterson dans le texte de présentation du premier LP qui portait témoignage du degré d’intégration auquel était parvenu le trio. “C’était le premier groupe qui atteignait vraiment un degré de clarté proche de celui que nous désirions et la sonorité que, non pas moi mais le groupe, nous voulions obtenir. Nous étions trois musiciens particulièrement concernés par le rythme ; nous étions trois improvisateurs. Et ce qui comptait par-dessus tout, est que tous les trois - et pas seulement un ou deux – nous donnions vraiment le meilleur de nous-mêmes en jouant ensemble. Herbie et Ray ne se souciaient pas seulement de jouer pour moi – ils le faisaient d’ailleurs merveilleusement -, Ray me poussait à inventer le meilleur accompagnement possible pour Herb qui, lui-même, adoptait la même attitude à mon égard lorsque nous jouions pour Ray.” (13) Noreen’s Nocturne, l’une de ses compositions que Peterson reprendra le plus souvent par la suite, bénéficie d’un traitement tout de légèreté, enrichi par de subtils entrelacs de lignes mélodiques exécutées par les trois partenaires. Certains ont reproché à la version de 52nd Street jouée par le trio de ne pas relever de l’orthodoxie bop, donc d’être infidèle à la partition de Thelonious Monk ; une accusation aussi absurde que si l’on faisait grief à Monk de ne pas interpréter Just a Gigolo à la façon de Louis Prima. Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown s’approprient le thème et, sur un tempo très rapide, démontrent que la virtuosité n’est pas pour eux une fin en soi mais seulement l’une des composantes qui leur servent à bâtir des interprétations selon leur cœur.

Il importe peu que les événements censés s’être déroulés au “Concertgebouw” d’Amsterdam se soient passés, en fait, au Civic Opera House de Chicago. Le trio se produisit bien dans la salle de concert hollandaise mais n’y fut pas enregistré. Alors, tricherie volontaire ? Négligence ? Hommage ? Au fond qui s’en soucie maintenant ? La musique interprétée en cette occasion représente l’un des sommets de l’art d’un trio exceptionnel par la qualité de ses membres, sans équivalent du fait de l’alchimie qui, en s’établissant entre eux, exaltait leurs talents individuels en les obligeant à se dépasser. Quatre morceaux illustrent ce phénomène : Bluesology, au début duquel Herb Ellis joue les percussionnistes en tapotant la caisse de sa guitare avant de prendre un chorus tout imprégné de l’esprit du blues, à l’instar de ceux signés Oscar Peterson et Ray Brown ; un délicat I’ve Got the World on a String ; Indiana, rajeuni par un traitement qui ne s’embarrasse pas d’affèteries ; Joy Spring enfin, un thème de Clifford Brown disparu l’année précédente, à propos duquel Oscar et Herb Ellis dialoguent avec une tranquille dignité. Tirés de l’album “On the Town”, Sweet Georgia Brown, un vieux “classique”, et un thème bop emblématique, The Champ montrent l’éclectisme d’un trio pour lequel le choix des thèmes n’était guidé que par un seul critère, celui de leur bon plaisir commun. L’un et l’autre morceau porte témoignage de la perfection à laquelle étaient parvenues les trois interlocuteurs dans leurs échanges et leurs cheminements communs. “Une autre chose que le trio possède - le public a pu s’en rendre compte ou non -, était une étonnante complémentarité linéaire. Nous pouvions jouer de concert des lignes mélodiques comme personne ne pouvait le faire. Nous pouvions jouer des lignes mélodiques en opposition les unes des autres parce que nous avions une très grande compréhension de nos jeux réciproques. Nous pouvions à certains moments donner à entendre des lignes mélodiques mélées de telle manière qu’il était impossible de déterminer quel instrument vous entendiez.” (14). Oscar Peterson et ses complices inspireront cette réflexion à Gunther Schuller : “Le trio possède une caractéristique liée au vieux jazz, la virilité. Et ils ne sont pas gênés si cela devient cru et impudique et si parfois cela éclate. C’est l’expression de sentiments très sains, des sentiments humains.” (15) Appartenir à l’écurie de Norman Granz sous-entendait en accepter les grandeurs et les servitudes. De 1952 à 1958, en plus de ses concerts propres, le trio d’Oscar Peterson sera de toutes les tournées – aussi interminables qu’épuisantes – du J. A. T. P. dont il formait la section rythmique ; sans compter les nombreuses séances d’enregistrement. Oscar Peterson aura été l’un des accompagnateurs les plus sollicités par Norman Granz. De Lester Young à Charlie Parker en passant par Ben Webster ou Stan Getz, il les aura tous assisté. Avec talent. Pour lui, un bon accompagnateur n’a besoin que d’une bonne dose d’humilité et d’être capable d’écouter attentivement les solistes. “Ce que l’on a pu swinguer à l’époque, c’était incroyable ! Un grand bonhomme, le père Hampton. J’ai eu aussi l’occasion d’enregistrer avec Armstrong un disque où il chantait surtout. Ecoutez bien ce disque et après venez me dire qui est le plus grand chanteur de l’histoire du jazz” (16). Air Mail Special et Midnight Sun avec le premier – deux interprétations irréprochables dans lesquelles Oscar sert un chorus en “block chords” superbe ; You Go to My Head avec le second. Une exécution que, à l’occasion de ses conférences prononcées devant des étudiants, Artie Shaw citait comme “l’exemple même du jazz”. Que dire de plus devant ce chef-d’œuvre au long duquel les accompagnateurs guident Satchmo vers les sommets ?

Augmenté de Louie Bellson, le trio d’Oscar Peterson s’était mis au service de Louis Armstrong. Face à trois des plus grandes chanteuses, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Anita O’Day, Oscar sera seul avec les deux premières. Pour un unique morceau à chaque fois. Avant d’avoir rencontré Lady Day en personne et que, à son domicile, elle ait interprété Body and Soul en sa compagnie, Oscar avouera n’avoir pas été l’un de ses fans ; un beau sujet de discussion avec Ray Brown… Lorsque Norman Granz décida d’enregistrer Billie avec le trio d’Oscar Peterson augmenté de Charlie Shavers, Flip Phillips et Alvin Stoller à Los Angeles au mois de mai 1952, le pianiste affirma s’être trouvé devant quelqu’un d’aimable, de très impliqué dans son travail, démentant ainsi tous les ragots qu’on avait pu lui rapporter. En sus, Billie savait parfaitement ce qu’elle voulait. Seule avec le pianiste, - une idée de Norman Granz qui désirait que Billie ait la plus grande liberté possible pour ce titre -, elle interprète Love for Sale. Le joyau de la séance. L’empathie dont fait montre Peterson dans son accompagnement permet à Lady Day de servir une version bouleversante de la complainte de Cole Porter ; plus récitée que véritablement chantée. “OP, tu sais que Billy (Strayhorn) m’a dit que très peu de personnes interprétaient ce morceau correctement, aussi faisons en sorte de ne pas être à côté de la plaque.” Peu sûre d’elle-même - ce qui stupéfiera toujours Peterson -, perfectionniste voulant être irréprochable dans chacune de ses interprétations, Ella donna cet avertissement à Oscar avant la mise en boîte de Lush Life. Une chose en entraînant une autre, Lady Fitz comme l’avait surnommée Oscar et lui-même en arrivèrent à la… 16ème prise. “Vraiment vous n’avez pas à vous inquiéter, lança Norman Granz, je viens juste d’envoyer quelqu’un chercher quelques bandes supplémentaires”. Ella et Oscar Peterson éclatèrent de rire tout en comprenant qu’ils n’avaient plus qu’une chance : “Je me suis lancé dans l’introduction avec une détermination qui, peut-être, faisait défaut dans les prises précédentes. Je me suis effacé en laissant toute latitude à Fitz qui fit son entrée. “I used to wander all…” Elle énonça chaque mot d’une voix ferme en suivant mes suggestions harmoniques. Avant que nous nous en soyons même rendu compte, Norman avait levé la main pour réclamer le silence. Ça y était ! Le Lush Life de Billy Strayhorn avait été mis en boîte sans une faute” (17).

A ceux qui prétendaient que le style vocal d’Anita O’Day découlait de celui de Billie Holiday, Oscar Peterson répondait que, pour sa part, il le voyait plutôt comme un croisement entre celui de Lester Young avec lequel elle partageait le goût pour les libertés prises avec les temps et le style de Roy Eldridge dont elle retrouvait l’agressivité lors de ses parties de scat. On ne peut qu’être d’accord avec lui à l’écoute de leur version débridée de Them There Eyes. Pour l’occasion Oscar reconnaîtra s’être comporté à son égard - pianistiquement parlant - comme s’il se trouvait face à un instrumentiste et non à une vocaliste. Anita s’en déclara enchantée car elle s’était toujours considérée ainsi. En 1956, à l’occasion d’un engagement à Las Vegas qui exigeait la présence d’un quartette, Oscar Peterson avait engagé le batteur Gene Gammage, alors troisième membre du trio Hampton Hawes. Lorsqu’Herb Ellis, lassé à son tour des tournées incessantes, reprit sa liberté au bout de presque six années de compagnonnage, Oscar ne voudra pas le remplacer : “Herb m’a dégoûté des autres”. Passer à autre chose, aborder le travail en trio sous un angle nouveau s’impose. Il fait alors de nouveau appel à Gene Gammage ; le temps de graver un album “My Fair Lady”. En est extrait I Could Have Danced All Night au cours duquel le percussionniste se montre efficace. Sans plus. Ce n’est pas lui qui pourrait vraiment aider Oscar à négocier un tournant. Deux mois plus tard arrive Ed Thigpen. Le trio d’Oscar Peterson va alors entamer une nouvelle existence ; différente mais tout aussi passionnante.

Alain TERCINET

© 2009 Frémeaux & Associés – Groupe Frémeaux Colombini

(1)“Oscar Peterson in Conversation with André Previn”, BBC-TV, 1974

(2) Oscar Peterson “A Jazz Odyssey - The Life of Oscar Peterson”, Continuum NYC, 2002

(3) John Gilmore “Swinging in Paradise – The Story of Jazz in Montreal”, Vehicule Press, Montréal, 1989

(4) Gene Lees “Oscar Peterson - The Will of Swing”, Prima Publishing & Communications, Rocklin, Californie, 1990

(5) Bob Blumenthal “Oscar Recovery & Renewal”, JazzTimes, mai 1995.

(6) Leonard Feather “Three in One, the Oscar Peterson Trio”, Down Beat, 17 juin 1965

(7) “Can Piano Be Mastered ? No, says Oscar Peterson”, Down Beat, 25 janvier 1956

(8) Len Lyons “The great Jazz Pianistes”, A Da Capo Paperback, 1983

(9) idem (5)

(10) (11) Peter Clayton “Oscar Peterson : The Compleat Pianist”, BBC, avril 1974

(12) Cité in Jean-Claude Zylberstein “Ella, toujours”, Jazz Magazine n° 82, mai 1962

(13) idem (10)

(14) idem (4)

(15) (16) idem (12)

(17) idem (4)

english notes

OSCAR PETERSON - RANDOM TRACKNOTES

In September 1949 at Carnegie Hall, JATP impresario Norman Granz announced a surprise: a “piano giant” from Canada was there (what a coincidence!) and he’d agreed to step up and show what he could do. The “giant” was imposing — say 6’3”, around 220 pounds — but nowhere as impressive as the ovation he received after he stopped playing. His appearance wasn’t as spontaneous as it seemed, however; after all, the pianist had no work-permit and this was a good way around the problem... and Granz was an impresario. “Well, we succeeded, but let’s keep a cool head... First, I want us to decide which direction you’re going to take.”(1) Peterson was then only 24 but he’d been playing (mostly classical) piano for 18 years. However gifted he was, “There were certain things that made me want to play them another way... I’d take these classical pieces and try to move them around jazz-wise, and it didn’t happen... I mean, it can’t happen, today, to me or anyone...” (2) One day, Oscar’s father played him a record; what did he think of the pianist? Oscar burst out laughing: he thought two people were playing. In fact, the record was Tiger Rag played by Art Tatum, and Tatum was all alone. Oscar, in tears, nearly gave up the piano. But not quite: “No matter who stood in my way, I firmly resolved to become the best jazz pianist in the world.”(3) Oscar’s first discs were duets with Ray Brown. “Ray and I are brothers,” he said, “meaning that, like all brothers, we don’t always agree.”(4) Debut, taken at a fast clip (note the Shearing-like block chords), Salute to Garner, plus the ballad Tenderly, give a glimpse of the understanding they shared. When Ray went on tour with Ella Fitzgerald, Oscar chose Major Holley to replace him and on Deep Purple, Oscar plays a remarkable block-chord chart (albeit at a slow pace), and Holley shows a solid sense of tempo and a remarkably broad sound, but something is still missing: a little of the grace and entente in the half-notes that contribute to the charm of How High the Moon, say. Here Peterson plays soberly without any nervosity, refusing the facility that could cause fireworks; many disdained Oscar’s playing for its pyrotechnics, (mistakenly) saying he had a penchant for them. Said Leonard Feather: “Too good a piano technician? Nonsense. That attitude is a return to the primitive critical approach where sincerity rhymes with an absence of musical culture.”(5) Some said he had total mastery, but Oscar retorted that it just looked that way: “If it had been possible to genuinely dominate the piano, people would have been doing it for a long time already. When you play piano you’re a greyhound chasing an artificial rabbit. The rabbit and the piano always win.”(6) Was it pointless anyway? Oscar confessed that “Pauses and five-note phrases aren’t my cup of tea; I get nervous listening to them. I’m partial to long phrases but they have to mean something.”(7) Permanent exchange established itself between technique and the thought-process: according to Don Gold, “The instrument feeds his inspiration, and he can relate to its possibilities. He chooses not to restrain or simplify these possibilities.”(8) In the Fifties, Oscar smoothly incorporated his early legacy – Wilson, Tatum, Nat “King” Cole – into rich harmony coming from bebop. He prodigiously engulfed the piano of Monk or Bill Evans without it turning his own discourse upside down. Richard Palmer exactly defined Oscar’s style as “encyclopaedic”, and indeed the pianist’s temperament reflected a sizeable part of jazz history. Granz arranged for Oscar to record on the “Astaire Story” project, and Fast Dances is one of its dance-numbers. Afterwards, Fred Astaire gave each musician an engraved gold bracelet, and he was greatly moved when he later saw Oscar still wore it. Listen to the same quartet’s tribute to the dance-genius recorded ten months before that ‘Astaire Story’ session: on Astaire Blues you can feel extraordinary joy oozing from every pore. Came the time when everyone was saying the piano/bass formula had outlived its usefulness; Peterson had fronted a trio with a drummer in Montral so, why not? The excellent brush-specialist Charlie Smith was hired but didn’t last long because Oscar still preferred a guitarist to a drummer, despite the complications of the format: “Playing a trio with a guitar, you have to be aware of what you’re playing according to the harmonic clusters. You could be stepping on or contradicting the moving progressions that the guitarist is laying down for you.”(9)

His new instrumental choice did have an explanation of course: “The reason for the trio originally was that I wanted to write some things with contravening lines, something fuller than you could get with a bass. I used Barney Kessel, due to his obvious qualities as an instrumentalist. The music was written very tightly, although we didn’t want to lose the spontaneity in the improvising because you don’t have jazz without that. I didn’t let anyone else write for the group; I didn’t want them to change what we were doing.”(10) With great enthusiasm (actually he craved to play), Kessel took Peterson through hell and high water the first night they played, and at the end of the set he yelled, “Oscar, it’s even better than making love!” Their exchanges on C Jam Blues, performed at Carnegie Hall in front of a white-hot audience, prove that only a thin line separates provocation from collusion, however, yet fever alone wasn’t responsible for their communion: Kessel shows himself to be just as inventive on Too Marvelous for Words and Autumn in New York, both of them sung by… Oscar Peterson, whose diction and placing are impeccable as he threads through the couplets. The story goes that after hearing him one evening, Nat “King” Cole told Oscar that if he (Oscar) ever stopped singing, then he (Nat) would give up the piano... The “Song Books” devoted a whole album to a single composer: “My aim was to give these pieces a jazz treatment. I stayed as faithful as I could to the original melodies, but I don’t think I overdid it.”(11) Kessel plays on the Ellington “Song Book” and it gave the threesome a chance to produce a swinging version of Just A-Sittin’ and A-Rockin’ where you can hear the pianist singing along. When asked about it, Oscar explained that he was just reacting like the frustrated trumpeter he really was: he’d had to abandon the instrument as a youngster due to breathing problems. That album’s sequel, a “Harold Arlen Song Book”, featured a trio with guitarist Herb Ellis, who replaced Kessel after a year when the road-trips became too much for him also. The arrival of Ellis gave some people another chance to attack Peterson... for not hiring an Afro-American. Oscar, who’d been as much a victim of segregation as others, riposted that Herb suited him fine, and that fighting racism with racism was idiocy. Herb Ellis observed at first hand that, during Kessel’s tenure, almost every piece had been given finely-tuned unisons and interludes between the statements and codas. All he had to do now was pick up the gauntlet. He did it for six years. Here the new trio gives Over the Rainbow a romantic hue perfectly suited to the spirit of the melody. To salute Count Basie, reinforcements arrived in the shape of drummer Buddy Rich, whom Oscar, turning a blind eye to Buddy’s whims and irascible character, considered to be a genius. On Jive at Five Rich demonstrates infinite delicacy (a quality denied him by many), and Peterson’s Blues for Basie has a sobriety worthy of the man to whom the tune is dedicated; it also gives Ray Brown another chance to prove he had a reason for every note he played. “In general, I think we give the best of ourselves when we play,” said Oscar. Two remarkable albums comfort that statement: “At the Stratford Shakespearean Festival” (actually Stratford, Ontario, not the English Stratford), and “At the Concertgebouw”, (actually recorded at the Civic Opera House in Chicago, not in Amsterdam). “As for myself, I have never felt more relaxed and at ease at a recording session than I have at this one, and I feel that it shows in my playing. I hope that on hearing this album the listeners will agree with me,” wrote Oscar. That “Stratford” album showed how integrated the trio had become: “It was the first group to really reach a degree of clarity close to what we wanted, and also the sound we were trying to attain, not just myself but the whole group...”(12)

Noreen’s Nocturne is enhanced with subtly interlaced lines of melody executed by the three partners. The trio’s version of 52nd Street suffered some criticism for not being within the bop-orthodox remit, and therefore disloyal to Monk; the accusation is as absurd as blaming Monk for not playing “Just a Gigolo” as if he were Louis Prima. Taking 52nd Street at a quick pace, the trio demonstrates that virtuosity wasn’t an end in itself, but just another component that helped to build the performance their hearts dictated. The music from Chicago (who cares if it wasn’t Amsterdam?) represents the artistic peak of a trio of exceptional qualities — individually and collectively — a trio without peer when it came to the internal alchemy that exalted their individual gifts and moved them to surpass themselves: on pieces like Bluesology, (Herb Ellis plays the introduction like a percussionist, slapping the body of his guitar before taking a chorus filled with the spirit of the blues); there’s also the delicate I’ve Got the World on a String; a rejuvenated Indiana whose treatment is anything but precious; and finally, Joy Spring, where Oscar and Herb Ellis converse with dignity and serenity. The standard Sweet Georgia Brown and the emblematic bop tune The Champ show an eclectic trio with only one criterion: pleasure shared in playing music. Both tunes provide perfect exchanges: “The other thing that trio had, which people may or may not have realized, was a tremendous linear suppleness. We could play lines together like nobody else. We could run lines against each other, and it was because we had such a great understanding of each other’s playing. And we could run these lines in such a way that at times, depending on where we were on the instruments, it was almost impossible to tell which instrument you were hearing.” (13) The threesome prompted Gunther Schüller to observe: “The trio has virility. And it doesn’t bother them if, sometimes, it becomes crude and immodest, and sometimes it bursts apart. It is the expression of very healthy, very human feelings.”(14) Belonging to the Norman Granz stable implied accepting both greatness and servitude, but even so: “How we swung in those days, it was incredible! Old Hampton was great. I also had occasion to do a record with Armstrong where he mostly sang. Listen to that record and then come and tell me who the greatest singer was in jazz history.”(15). Here we have Air Mail Special and Midnight Sun with Hampton — two impeccable performances with a superb block-chord chorus by Oscar — and You Go to My Head with Satchmo. Artie Shaw quoted the latter performance in student-lectures and said it was “the very example of jazz”. And now we come to Oscar alone, facing three of the greatest chanteuses — Billie Holiday, Ella Fitzgerald and Anita O’Day.

Before he met Lady Day in person, Oscar confessed he wasn’t a fan. Yet when Granz decided to record Billie Holiday in May ‘52, Oscar said he found himself facing an amiable person with great commitment to her work, and it gave the lie to all the rumours he’d been hearing: Billie knew exactly what she wanted. Alone with the pianist — it was Granz’ idea, as he wanted Billie to feel as free as possible on this tune — she sang Love for Sale and it was a gem. The empathy shown by Oscar allows Lady Day to be simply overwhelming, singing more of a recitation than a veritable song. “You know that Billy [Strayhorn] told me that very few people do his tune right, O.P., so let’s make sure that we’re not wrong,” warned Ella Fitzgerald, just before they did this version of Billy Strayhorn’s Lush Life together. She had little self-assurance — which never failed to amaze Peterson — but she also wanted every performance to be, well, perfect, and “Lady Fitz”, as Oscar called her, did no fewer than sixteen takes of the tune before it was over. “Actually, you have nothing to worry about,” said Granz, “I’ve just sent out for more reels.” Ella and Oscar Peterson may have laughed at that, but they knew they only had one more chance: “I launched into the intro with a musical determination that perhaps was lacking on the other takes, I realised, and Fitz entered as I held the harmonic door open for her. Her voice held every word firmly as she followed my harmonic leads. Before we knew it, Norman was holding up his hand for silence, and we were through! Strayhorn’s ‘Lush Life’ had been documented flawlessly.”(16) In answer to those who claimed Anita O’Day owed her vocal style to Billie Holiday, Oscar Peterson said he saw it more as a cross between Lester Young, whose taste she shared when taking liberties with the beat, and Roy Eldridge, whose aggressiveness she took on when she was singing scat. Listening to their unbridled version of Them There Eyes you can only agree with him. Oscar later admitted that he behaved — pianistically, that is — like someone facing an instrumentalist rather than a vocalist, which delighted Anita: she said it was exactly how she saw herself anyway. When Herb Ellis became a free man again after almost six years of companionship — touring had tired him, too — Oscar didn’t want to replace him, saying: “Herb put me right off the others.” It was time to look at the trio from a new angle and he called in drummer Gene Gammage for the album “My Fair Lady”. Taken from that record is I Could Have Danced All Night, where the drummer shows his efficiency but not much more. It wasn’t Gene Gammage who could help Oscar negotiate a change in direction. Two months later Ed Thigpen came along and the Oscar Peterson Trio took on a new lease of life: different, but just as enthralling.

Alain TERCINET translated by Martin DAVIES

© 2009 Frémeaux & Associés - Groupe Frémeaux Colombini

(1) Gene Lees, “Oscar Peterson - The Will to Swing”, Prima Publishing & Communications, Rocklin, California, 1990

(2) “Oscar Peterson in Conversation with André Previn”, BBC-TV, 1974

(3) Oscar Peterson, “A Jazz Odyssey - The Life of Oscar Peterson”, Continuum NYC, 2002

(4) Bob Blumenthal, “Oscar Recovery & Renewal”, JazzTimes, May 1995.

(5) Leonard Feather, “Three in One, the Oscar Peterson Trio”, Down Beat, June 17th 1965

(6) “Can Piano Be Mastered? No, says Oscar Peterson”, Down Beat, January 25th 1956

(7) Len Lyons, “The Great Jazz Pianists”, Da Capo, 1983

(8) Id. (4)

(9) (10) Peter Clayton, “Oscar Peterson: The Compleat Pianist”, BBC, April 1974

(11) Quoted in Jean-Claude Zylberstein’s “Ella, toujours”, Jazz Magazine N° 82, May 1962

(12) Id. (9)

(13) Id. (1)

(14) (15) Id. (11)

(16) Id. (1)

CD OSCAR PETERSON THE QUINTESSENCE NEW-YORK - LOS ANGELES - CHICAGO 1950 - 1958 © Frémeaux & Associés (frémeaux, frémaux, frémau, frémaud, frémault, frémo, frémont, fermeaux, fremeaux, fremaux, fremau, fremaud, fremault, fremo, fremont, CD audio, 78 tours, disques anciens, CD à acheter, écouter des vieux enregistrements, albums, rééditions, anthologies ou intégrales sont disponibles sous forme de CD et par téléchargement.)